В.Г. Вольвач

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

|

|

|

|

УДК 1(091)

ББК 87.3(2)

В71

Научный редактор – д-р ист. наук, профессор Е.И. Тимонин

Рецензенты:

д-р филос. наук, д-р ист. наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств Л.М. Марцева;

д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

М.В. Удальцова

Вольвач В.Г.

В71 Исторический процесс и национальное самосознание / В.Г. Вольвач. – Омск : Изд-во АНО ВПО ОмЭИ, 2009. – 148 с. : ил.

ISBN 978-5-94502-179-2

В монографии представлены социально-философский анализ взаимодействия России и Европы в исторической перспективе, а также отражение этого процесса в национальном сознании. В своей работе автор использует системный подход и рассматривает нацию как социальную систему, а процесс ее развития – как процесс становления национального самосознания.

УДК 1(091)

ББК 87.3(2)

2.4. Модели развития систем

Но представим, что на каком-то этапе развития уровень самоорганизации (чаще всего, под воздействием внешних факторов) стабилизировался и родилась стабильная система. Графически ее можно изобразить как движение по замкнутому кругу (рис. 2.1). Такая система не останавливается, не прогрессирует, но и не деградирует.

Рис. 2.1. Модель функционирования стабильной системы Рис. 2.1. Модель функционирования стабильной системы |

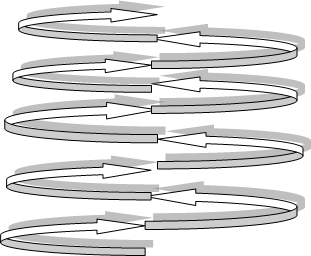

Рис. 2.2. Модель функционирования эволюционной системы Рис. 2.2. Модель функционирования эволюционной системы |

Наконец, при определенных условиях (когда кризиса в развитии не удалось предотвратить) распад системы может быть предотвращен революционными качественными изменениями, т. е. когда на последующий круг спирали система «выскакивает», не проходя традиционного круга (рис. 2.3), после чего идет опять спокойное эволюционное развитие до следующей критической точки.

Такую модель можно окрестить как пульсирующая, т. е. сбалансированная, поскольку периоды революционных качественных изменений в ней чередуются с эволюционными или даже консервативными периодами, т. е. с такими, когда происходит консервация вновь достигнутого качества.

Рис. 2.3. Модель развития «пульсирующей» системы Рис. 2.3. Модель развития «пульсирующей» системы |

Это наиболее продуктивный тип развития системы – недаром примеров ему можно найти великое множество. Наиболее показательный – процесс развития вида животных. То, что при анализе длительного периода развития видится как эволюция вида, на самом деле представляет собой как раз пример балансирующей системы. Развитие вида невозможно без мутаций животных, после чего мутанты в ходе консервативного периода как бы «закрепляются» внутри вида, воспроизводя вновь полученные качества, пока изменение обстановки не даст новую мутацию.

Развитие большинства цивилизаций – пример сбаланси-рованной системы, хотя встречаются и чисто эволюционные модели.

И наконец, последняя модель – развитие идет непрерывными революционными скачками не вдоль, а поперек спирали (рис. 2.4). Эту модель можно условно назвать катастрофической.

На практике это чаще всего означает, что в ходе преодоления кризиса по некоторым причинам был запущен механизм непрерывных революционных изменений (своего рода неуправляемая цепная реакция).

Рис. 2.4. Схематическое изображение

катастрофической модели развития системы Рис. 2.4. Схематическое изображение

катастрофической модели развития системы |

В системном анализе понятие «катастрофа» при всем своем родовом сходстве содержит несколько иное значение по сравнению с употребляющимися в обыденном сознании словами. В развитии систем катастрофа – это неуправляемый саморазрушительный процесс изменений, вызванный отсутствием механизма консервации качества. В силу каких-то причин стабилизирующий момент в самой системе исчез, испортился, растворился – и вот результат.

В животном мире процесс непрерывных мутаций иногда возникает под воздействием радиации и в 100% случаев ведет к гибели вида. В обозримой человеческой истории мы можем привести несколько примеров, когда в ходе революции (в России, например) процесс изменений не смог стабилизироваться, в результате процесс приобрел ярко выраженные черты катастрофы, закончившейся гибелью и политического режима, и общественного строя, и государства в целом.

Так что графическое изображение модели катастроф символично: векторы революционных скачков как бы перечеркивают спираль, делают ее ненужной, а вместе с этим разрушают и саму систему.

Общая причина кризисов – появление в системной структуре общества нового элемента, в данном случае социальной группы, чьи интересы не могли быть разрешены в рамках существующей системы.

Наличие противоречия в системе само по себе является ее нормальным состоянием. Любая система, как известно, может существовать только в активном состоянии, она проявляет себя только в движении, в развитии, активность – способ ее существования. Следовательно, согласно законам диалектики основным условием развития должно быть наличие противоречия. В социальных системах все противоречия так или иначе связаны с интересами социальных структурных элементов – классов, слоев и групп.

Завершая обзор основных положений общей теории систем, которые являются закономерными для становления и развития систем социальных, мы неизбежно приходим к определенным выводам.

Любое человеческое сообщество, если можно так выразиться, – продукт взаимодействия людей, результат их активности. Активность элементов, устанавливающих связи в ходе этой активности, рождает систему, также как и взаимодействие людей порождает человеческое сообщество.

Источником активности является диалектическое противоречие, состоящее из стремления всякого отдельного элемента обособиться – иначе он прекращает свое существование как элемент – и стремления в процессе обособления не утратить взаимосвязи с другими элементами, ибо тогда смысл обособления прекращается. Условно говоря, какой бы безграничной ни казалась власть господина над рабами, но и она имеет пределы – господин не может отнять жизнь у всех своих рабов, ибо с прекращением их жизни он перестает существовать как господин. При всей антагонистичности интересов пролетариата и буржуазии, интересы одних являются условием существования других. Таким образом, обособляясь от других, удовлетворяя в первую очередь свои потребности, преследуя свои интересы, всякий индивид одновременно озабочен сохранением отношений с другими индивидами, ибо именно эти отношения являются условием удовлетворения его потребностей.

Упомянутое противоречие постоянно совершенствует отношения внутри человеческого сообщества, придавая им форму самоорганизации. В силу того, что социальные системы имеют нелинейный характер, периодически попадают в фазу неустойчивого равновесия, периоды стабильного развития в них сменяются этапами революционных скачков.

Системообразующие отношения внутри человеческого сообщества имеют осознанный характер, т. е. человеческое общество как структура отношений существует в сознании всех индивидов, благодаря которому поддерживаются коммуникативные связи между ними.